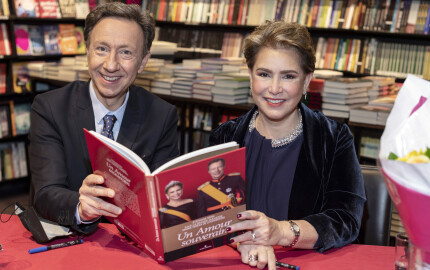

Quand avez-vous pris conscience que vous étiez le petit-neveu d’un personnage immortalisé par La Recherche du temps perdu ?

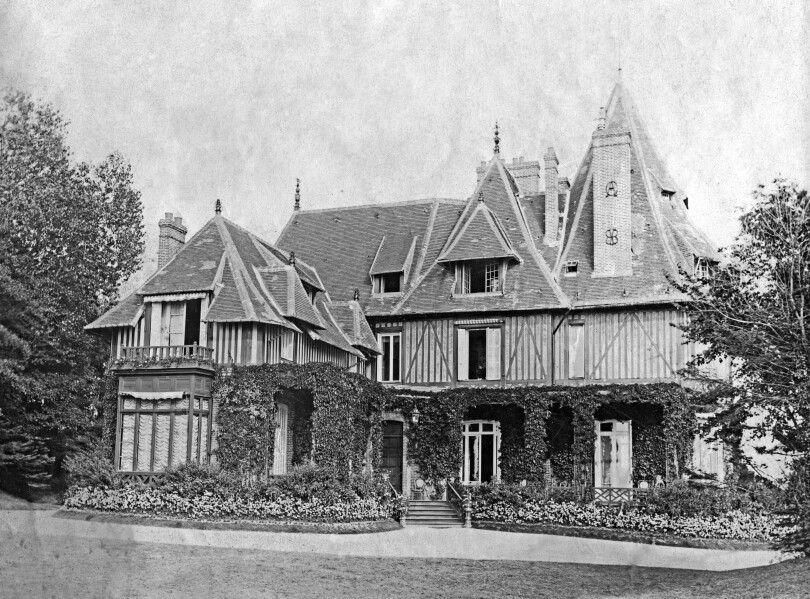

Pas très tôt, pour être honnête. J’ai exercé un métier qui me laissait peu de temps libre, et ce n’est qu’à la retraite que j’ai commencé à me pencher sur cette histoire familiale. Je n’ai ni frère et sœur, ni cousins, j’étais donc le seul dépositaire de certaines archives et aussi d’une maison de famille qui tient un rôle dans La Recherche puisqu’elle y apparaît sous un nom d’emprunt. Le manoir des Frémonts, que nous possédons toujours à Trouville, devient la Raspelière des Verdurin. Proust y passa certains étés avant même qu’elle n’appartienne à ma famille, invité par un camarade, Jacques Baignères. Il y réside notamment durant l’été et l’automne 1891. C’est à cette occasion qu’est réalisé le premier croquis du fameux portrait de Jacques-Émile Blanche, conservé au musée d’Orsay. C’est ensuite Marcel Proust qui joue les intermédiaires en signalant à Horace Finaly et à ses parents que les Frémonts sont à vendre.

En 1892, les Finaly louent le manoir pour l’été avant de l’acheter, en septembre. C’est en synthétisant les souvenirs de ces étés normands que Proust imagine plus tard la Raspelière des Verdurin dont la description est parfaitement fidèle à la propriété : "Le jardin de la Raspelière était en quelque sorte un abrégé de toutes les promenades que l’on pouvait faire à bien des kilomètres alentour. D’abord par sa position dominante, regardant d’un côté la vallée, de l’autre la mer, et puis parce que, même d’un seul côté, celui de la mer par exemple, des percées avaient été faites au milieu des arbres de telle façon que d’ici on embrassait tel horizon, et de là tel autre."

Comment Marcel Proust et Horace Finaly se sont-ils rencontrés ?

Mon grand-oncle faisait partie, avec Daniel Halévy, Robert Dreyfus, Jacques Bizet, des camarades du futur écrivain à Condorcet. Ensemble, ils fréquentent la fameuse classe de rhétorique du professeur Darlu, puis restent proches après la fin du lycée. Horace appartient à une famille aisée de banquiers juifs, originaires d’Europe centrale. Il vient d’un milieu érudit et lettré. Son grand-oncle, Horace de Landau, fondé de pouvoir de la banque Rothschild, a largement participé à la construction de l’Italie moderne grâce aux financements qu’il octroie au gouvernement de Cavour. Il possède, sur les hauteurs de Florence, une villa dotée d’une bibliothèque extraordinaire, riche de manuscrits et d’incunables, dont je possède encore l’inventaire des 60 000 volumes. Le personnage d’Horace de Landau inspira d’ailleurs, lui aussi, Proust. Mais c’est avec son neveu Finaly et d’autres amis que Proust lance, en 1892, la revue littéraire Le Banquet. Ensemble, ils passent aussi des vacances sur la côte belge, à Ostende, des souvenirs évoqués dans la correspondance entre les deux hommes qui vient de paraître aux éditions Gallimard : "Si mes yeux qui n’y voient plus, si ma main crispée, pouvaient écrire, j’évoquerais notre vie d’Ostende où j’étais, grâce à la bonté de tes parents, de ton oncle et de la tienne, et où toi et moi nous étions encore si bêtes (pardon !) que nous n’avons pas eu une seule fois l’idée d’aller à Bruges que nous remplacions hebdomadairement par les richesses moins artistiques du Blankenberk", lui écrit ainsi Marcel, en février 1921.

Quel type de caractère avait votre grand-oncle ?

C’était un homme d’une grande sensibilité, à l’opposé de l’image, justifiée, d’homme d’affaires intraitable. Il s’est fait un devoir de respecter la tradition familiale tournée vers le métier de la banque, alors que ses goûts l’auraient porté vers une carrière littéraire. Il est d’une grande érudition, lit les auteurs grecs dans le texte et échange avec les plus grands mathématiciens de l’époque. Selon les historiens, il a joué un rôle central dans l’histoire économique européenne de l’entre-deux-guerres, notamment en nouant des alliances avec de grands groupes américains par l’intermédiaire de la Banque de Paris et des Pays- Bas — ancêtre de BNP Pari- bas — dont il était le directeur général pendant près de vingt ans, veillant à toujours à concilier la prospérité de son employeur et les intérêts financiers de son pays, et par ailleurs un soutien fidèle des différents gouvernements de gauche. Cela fait de lui une figure atypique du grand banquier d’affaires libéral de l’entre-deux-guerres qui ne pouvait qu’inspirer un écrivain comme Proust, même si je veux croire qu’il ne possédait pas les traits de caractère qu’il prête à Bloch, personnage peu sympathique de La Recherche !

Sa sœur aînée, Mary, aurait été, quant à elle, un des modèles d’Albertine ?

Comme toujours avec Proust, les filiations de ce genre ne sont jamais linéaires et exclusives. Ce qui est sûr, c’est que Mary participait aux sorties balnéaires d’Ostende citées plus haut et que ces souvenirs de villégiature ont probablement nourri l’évocation des silhouettes féminines groupées sur la digue de Balbec dont les apparitions fascinent le narrateur. On raconte aussi que les jeunes gens sont alors tombés amoureux, mais d’après Jean-Yves Tadié, grand spécialiste de Proust, c’est surtout une manière pour l’auteur, dès cette époque, de dresser un paravent pour dissimuler son homosexualité à son entourage.

L’écrivain a-t-il éprouvé aussi quelques sentiments à l’égard d’Horace Finaly ? Rien ne l’indique, et la suite a démontré qu’Horace était, lui, clairement hétérosexuel. Il épouse en 1915, contre l’avis de ses parents, une veuve de guerre déjà mère d’un enfant, Marguerite Pompée, dont il est tombé fou amoureux. Elle dis- paraît en 1921, le laissant veuf et inconsolable, à tel point qu’il lui élève un mausolée en forme de temple grec qu’il visitera ensuite chaque semaine. Cette passion posthume a inspiré à un autre écrivain, Giraudoux, le personnage d’Emmanuel Moïse qui, dans Bella, entretient de grandes conversations avec sa femme défunte dont il fleurit amoureusement la tombe au Père-Lachaise lors de visites hebdomadaires.

L’amitié entre Horace Finaly et Marcel Proust a-t- elle perduré jusqu’à la mort de l’écrivain, en 1922 ?

Horace lui est d’une grande fidélité, au point de faire intervenir son réseau de relations professionnelles pour "exfiltrer" son ancien secrétaire suisse, Henri Rochat, dont le tempérament instable et dépensier embarrasse l’écrivain qui ne veut toutefois pas le jeter dehors. Il fait appel à Horace pour lui trouver un emploi au Brésil, où l’ancien protégé de Proust restera jusqu’à la fin de sa vie. Selon Thierry Laget, qui a supervisé la récente édition de la correspondance entre les deux hommes, l’affection qu’Horace a toujours eue pour Proust permet de com- prendre pourquoi il ne s’est pas reconnu dans le personnage de Bloch lors de la parution de La Recherche,...

Connectez-vous pour lire la suite

Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters

Continuer

Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.