Quadragénaire veuf à l’allure altière et nimbé de mystère au début du roman, Palamède de Guermantes, le baron de Charlus, apparaît pour la première fois à Combray auprès d’Odette, dans Du côté de chez Swann, avant d’être présenté plus tard à Balbec au narrateur, décontenancé par ses brusques sautes d’humeur, dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Arbitre des élégances à l’immense érudition et à la distinction aussi marquée que la morgue, cet esthète est autant recherché que redouté pour son insolence et ses railleries cinglantes.

Mais le cadet du duc de Guermantes, lui-même duc de Brabant et prince de Carency, qui pousse l’orgueil, sous couvert de simplicité, jusqu’à arborer le titre le moins prestigieux de sa naissance, témoigne aussi d’une remarquable noblesse d’âme et d’un "bon cœur". Révélant sa nature d'"inverti" lors d’une scène fameuse avec le giletier Jupien dans les premières pages de Sodome et Gomorrhe, le baron Charlus, surnommé Mémé, traverse À la recherche du temps perdu dans un parfum de raffinement, de générosité et de soufre, avant de finir diminué, le visage exagérément poudré, en pédéraste sadomasochiste, condamné à la déchéance.

"Je crois ce caractère quelque chose de neuf…", disait Marcel Proust à propos de cet homosexuel, par lequel il entendait donner au récit une "tournure indécente" et que lui avaient inspiré, outre lui-même, des figures de la Belle Époque, dont Oscar Wilde, le baron Doäzan et, d’abord, son ami Robert de Montesquiou (1855- 1921). Un expert de la bienséance avec lequel il échange une riche et suivie correspondance.

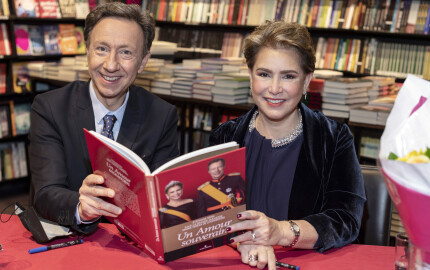

XdUkHqOlRU.jpg)

Celui qui introduit le "petit Proust" dans les salons et cercles artistiques se reconnaît d’autant plus sous les traits du baron de Charlus qu’il retrouve, au fil des pages, quelques phrases qu’il se souvient avoir prononcées. Lui-même écrivain et poète (Les Chauves-souris et Les Hortensias bleus – des fleurs qu’il affectionne et collectionne sous toutes les formes), ce flamboyant dandy imprime d’ailleurs davantage sa marque comme figure littéraire que comme auteur. Modèle du Jean des Esseintes dans le scandaleux À rebours de Joris-Karl Huysmans, il est aussi celui du Monsieur de Phocas du roman à clef de Jean Lorrain et nourrira plus tard encore le personnage de Robert de Passavant dans Les Faux-monnayeurs d’André Gide. Car au tournant du siècle, des années 1890 à l’aube de la Première Guerre mondiale, "Grotesquiou", son méchant surnom, règne sans rival sur le Tout-Paris, se délectant sans modération du "plaisir aristocratique de déplaire".

Robert de Montesquiou séduit, fascine et agace

Issu d’une très ancienne noblesse de Gascogne, le quatrième et dernier enfant du comte Thierry de Montesquiou-Fézensac compte notamment dans sa lignée d’Artagnan et Blaise de Monluc, maréchal de France et auteur, au XVIe siècle, des Commentaires, que le futur Henri IV, admiratif, désignait comme le "bréviaire des soldats". D’un snobisme légendaire, ce cousin de la belle comtesse Greffulhe, muse de Proust qui la réinvente en duchesse de Guermantes, préfère ainsi prétendre que sa mère, née Pauline Duroux, est suisse, n’assumant pas ses origines bourgeoises.

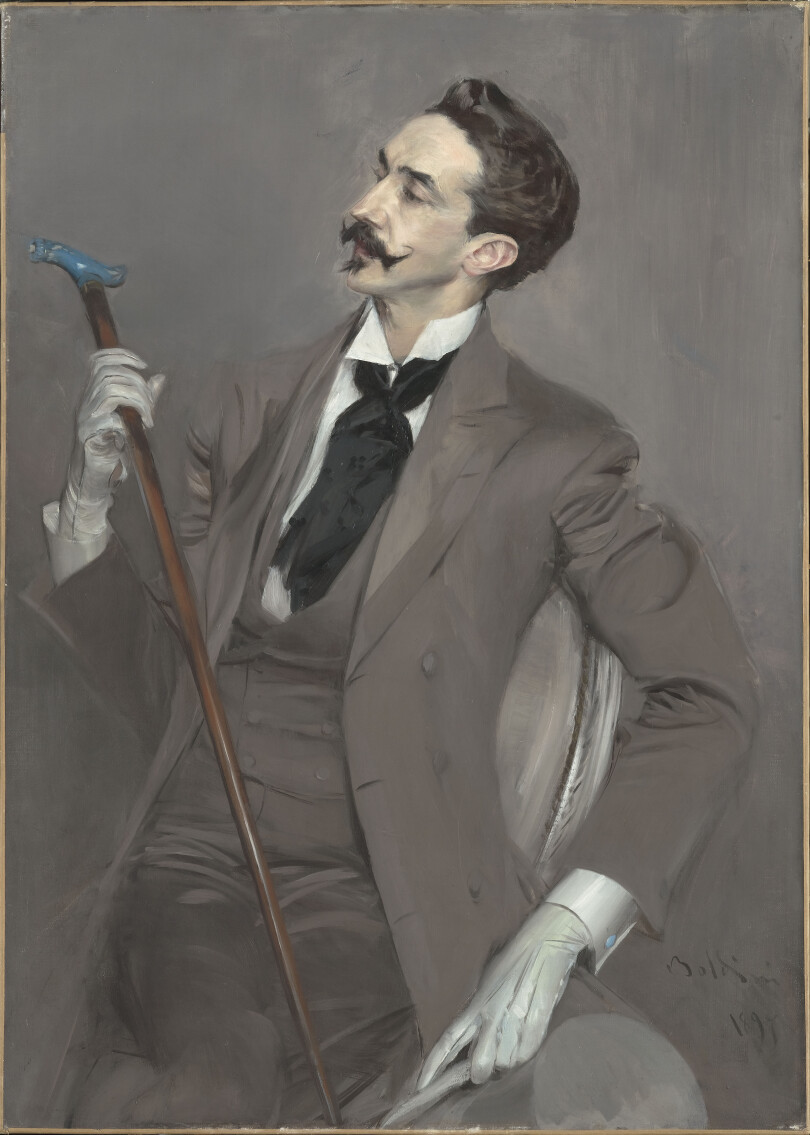

Immortalisé par Nadar et peint, entre autres, par Giovanni Boldini et James Abbott McNeill Whistler – le chef-d’œuvre de la collection Frick pour lequel il pose plus d’une centaine de fois – Robert de Montesquiou séduit, fascine et agace. Mais personne ne lui conteste un goût sûr, malgré les sentences qu’il inflige. "Comme c’est laid chez vous !", s’exclame-t-il un jour, alors que le jeune Proust l’a invité chez ses parents. Indéfectible soutien des avant-gardes, ce "professeur de beauté", selon l’écrivain, fréquente tous ou presque les talents de son temps : Paul Verlaine, José Maria de Heredia, Stéphane Mallarmé, Henry James, Gabriele d’Annunzio, ou encore le compositeur Gabriel Fauré.

Proche d’Edmond de Goncourt, il se lie aussi d’amitié avec la danseuse Ida Rubinstein, icône sacrée par les Ballets russes de Diaghilev et, bien sûr, avec Sarah Bernhardt, photographiée à ses côtés dans son livre, somme toute précurseur, d’autoportraits, Ego Imago. Ce faiseur de tendances contribue à lancer René Lalique et Émile Gallé, et promeut en pionnier le japonisme, avant de s’en détourner quand il devient à la mode.

À la fois acteur et témoin au regard aiguisé d’un monde crépusculaire, le précieux (ridicule?) Montesquiou, qui fait sienne la devise "Vous ne me dompterez pas", cultive l’extravagance en savourant la liberté que lui autorise sa fortune. Effectuant en 1908 ce qu’il appelle une "mue domiciliaire", il quitte son hôtel particulier du 7e arrondissement à Paris pour s’installer au Palais rose du Vésinet, aux airs de Grand Trianon, édifié par l’armateur Arthur Schweitzer. Aux murs sont accrochées des toiles d’Edgar Degas et de Gustave Moreau, une clochette d’église y fait office de sonnette et la carapace d’une tortue qui surprend les visiteurs a été recouverte d’or pour mieux s’harmoniser avec le décor.

Dans ce fief aux allures de cabinet de curiosités, son pékinois Tama sur les talons, le maître des lieux organise des fêtes mémorables : "Montesquiou invitait fort peu et fort bien, tout le meilleur et le plus grand, mais pas toujours les mêmes, et à dessein, note Proust, car il jouait fort au roi, avec des faveurs et des disgrâces jusqu’à l’injustice à en crier, mais tout cela soutenu par un mérite si reconnu, qu’on le lui passait…" Lui-même reconnaît avec esprit les limites de son hospitalité : "Est-ce que je recevais bien ? Je me le suis quelquefois demandé ; sans doute un peu despotiquement. C’est que j’aimais mieux mes réceptions que mes invités, qui s’en apercevaient peut-être."

Personne, en tout cas, ne songe à refuser le suave privilège de dîner à ses côtés et de l’écouter discourir avec un art consommé de l’éloquence et cet humour teinté d’autodérision. Ainsi s’amuse-t-il de l’aveu d’un cambrioleur, qui n’a rien emporté de chez lui : "Il eut ce mot, le plus flatteur de tous ceux qui me furent adressés au cours de mon existence : 'Il n’y avait rien là pour nous !' Puisqu’il y avait lieu de supposer, après tout, que ces messieurs étaient au moins des mufles, la louange était délicate."

Mais au-delà de ses mots brillants et saillants, Montesquiou est aussi, à l’image du baron de Charlus, connu pour ses largesses et ses élans de compassion. Ne veille-t-il pas à ce que Verlaine reçoive une pension afin d’assurer ses...

Connectez-vous pour lire la suite

Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters

Continuer

Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.