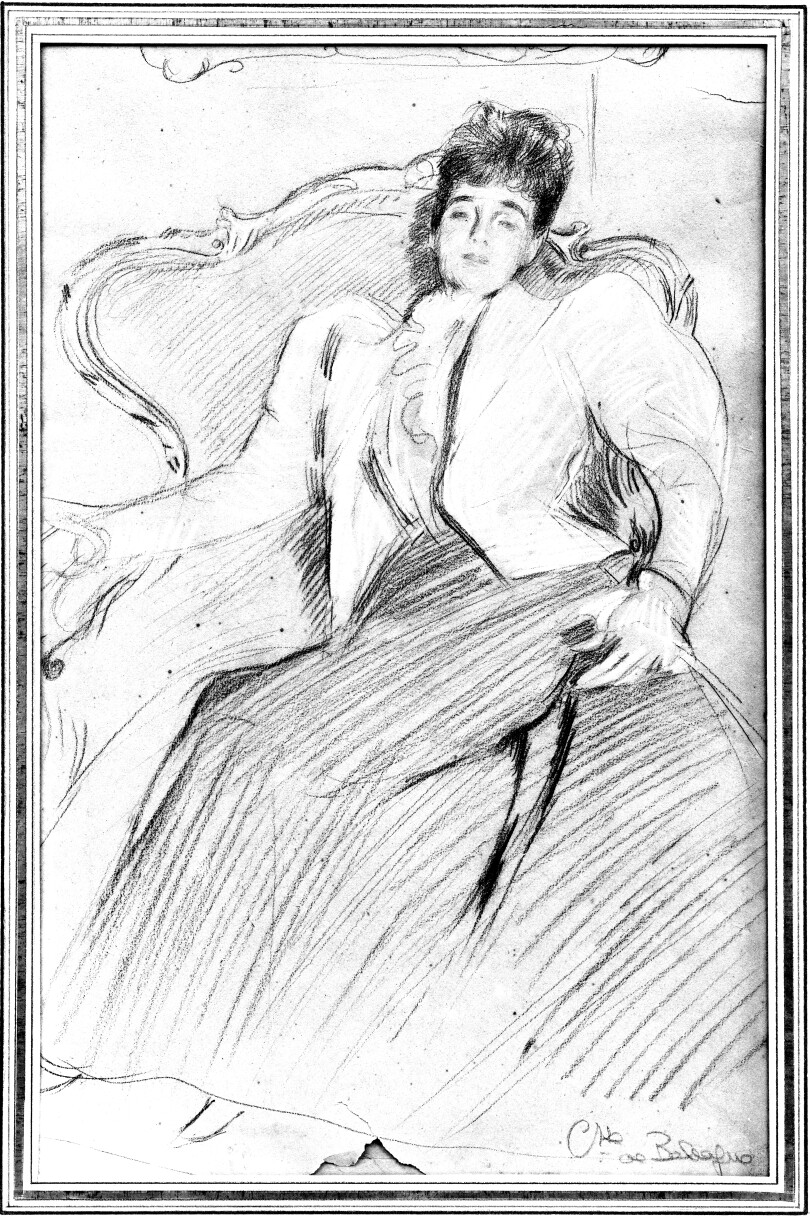

Une "petite femme à la figure naïve, au corps élégant, qui fume des cigarettes avec je ne sais quoi de hagard qu’ont les gens trop riches dans des lieux trop vastes". Le romancier Henri de Régnier, en 1904, brosse ce portrait en demi-teinte de la comtesse de Béarn, qu’il vient de rencontrer. Comme son épouse Marie de Heredia, il deviendra bientôt un intime de cette figure oubliée de la Belle Époque. Toute de paradoxes : avant-gardiste attachée aux valeurs de l’aristocratie française, pauvre petite fille riche, "veuve" d’un mari vivant, fastueuse et pourtant discrète…

"L'immense chagrin d'un bonheur fini"

Martine de Béhague naît le 13 mars 1870, deux ans après Berthe, future marquise de Ganay. Les sœurs grandissent dans un milieu aimant, plus qu’aisé, où leurs talents sont cultivés. Leur père, Octave, ancien diplomate et bibliophile, est le fils d’Amédée, comte de Béhague, éminent agronome, et leur mère Laure est la fille du baron Samuel de Haber, héritier des banquiers du grand-duc de Bade. Une enfance dorée, dans le cadre privilégié de l’hôtel de Béhague, de la villa Radziwill de Bade, ou du beau château de Courances, chez les grands-parents de Haber : "Dans notre vie, Bon-Papa et Bonne-Maman, les parents de Maman, jouent un très grand rôle […] ils nous gâtent et nous aiment beaucoup."

Pourtant, déjà, à l’issue d’une fête, la fillette décrit "l’immense chagrin d’un bonheur fini qui ne reviendra jamais". Inclination à la nostalgie, fragilité qu’aggrave encore une succession de deuils. Son père disparaît prématurément, en 1879, suivi en 1880 par Bonne-Maman de Haber. Et sa mère, remariée à James de Kerjégu, député du Finistère, meurt en couches, en 1885, en mettant au monde une petite sœur, Françoise, future marquise de la Ferronnays. La vie continue toutefois, sous la bienveillante protection du baron de Haber, entre l’hôtel particulier de la rue Rabelais, et Courances où les jeunes filles côtoient le prince de Galles, futur Édouard VII. Tennis, équitation, garden-party… sur les clichés jaunis, Martine ne sourit jamais.

Le 11 février 1890, à Saint-Philippe-du-Roule, elle épouse René de Galard de Brassac de Béarn, un beau sous-lieutenant du 20e régiment de chasseurs à cheval. Le cher Bon-Papa, disparu deux ans plus tard, la laisse à la tête d’une fortune colossale. Le critique Robert de Montesquiou persifle sur la mélancolie de "la seule personne connue affligée de deux millions d’argent de poche".

En 1895, la séparation de corps du comte et de la comtesse René de Béarn est prononcée. À 25 ans, Martine a déjà développé un sentiment affirmé de la fragilité du bonheur, de l’inconstance des êtres. Elle se lance dans une frénésie d’acquisitions. La passion des arts comme exutoire. Jean Dampt réalise son buste, en bois de poirier, ivoire, nacre et opales. À ceux de ses amis qui s’inquiètent de la réputation de ces gemmes, elle répond : "On peut être malheureux sans opales." Pessimisme et mélancolie… la comtesse de Béarn partage l’humeur des artistes symbolistes, ses amis.

Le palais de Dame Tartine

Mécène, elle les soutient. Ils l’aiment et l’admirent. "Madame de Béarn est absolument admirable comme intelligence et bonté. Je suis encore sous ce charme si pénétrant d’art et de grâce", écrit l’artiste-peintre Carlos Schwabe à l’issue de leur première rencontre. Auguste Rodin n’est pas moins séduit : "Merci de la visite que j’ai faite dans votre musée où tout était animé et dans l’ordre et la grâce."

Pour abriter sa multitude de trésors, l’hôtel de Béhague, rue Saint-Dominique (aujourd’hui l’ambassade de Roumanie) est entièrement remodelé, agrémenté d’un jardin à l’italienne et d’une salle byzantine aux murs couverts d’or, le plus grand théâtre privé de la capitale, avec ses 600 places. Montesquiou, vexé sans doute de ne pas y être convié, moque dans un poème satirique "le palais de Dame Tartine". Les collections "indigestes" toujours selon lui, impressionnent pourtant Élisabeth de Gramont, duchesse de Clermont-Tonnerre, admirative de l’instinct de la comtesse de Béarn : "Elle entre dans un salon, va droit à l’objet de prix et devine la signature de l’ébéniste qui se cache sous le fauteuil."

Martine de Béhague a le goût du beau. Elle souffre de voir La Joconde affublée d’un lourd cadre Louis-Philippe, alors elle lui offre, anonyme, l’encadrement que nous lui connaissons aujourd’hui : "Un travail italien du XVIe siècle agrémenté de motifs discrets et simples, rehaussé d’ors harmonieusement patinés". Robert de Montesquiou, qui ne doute pas de l’identité du "généreux donateur", se moque comme à l’accoutumée : à quand des bras pour la Vénus de Milo ou une tête pour La Victoire de Samothrace ?

Le même Montesquiou, sans vergogne, la sollicite pourtant pour venir en aide à Verlaine, dont Martine ne peut ignorer le "sulfureux" passé : "De monsieur Verlaine, je ne connais que le talent et si le sort ne lui est heureux, je me joins volontiers à ceux qui le tireront d’un état pénible." Ni moralisatrice envers le poète, ni rancunière envers le dandy quine l’a pourtant jamais épargnée…

Le Nirvana sillonne les mers

La chasse aux trésors entraîne la comtesse de Béarn à sillonner le monde. Lors de sa première croisière, en Égypte, en 1899, elle acquiert, avec Berthe de Ganay, une impressionnante statue de la déesse-chat Bastet, "la plus grande, la mieux conservée, la plus belle", écrit leur compagnon de voyage Gustave Schlumberger. En 1902, Martine découvre les îles grecques, la Crète et Rhodes. "Émotion soudaine, inattendue, l’évocation de choses insoupçonnées, la trace irréfutable d’un savoir de beauté à jamais disparu", écrit la voyageuse en quittant le théâtre de Delphes.

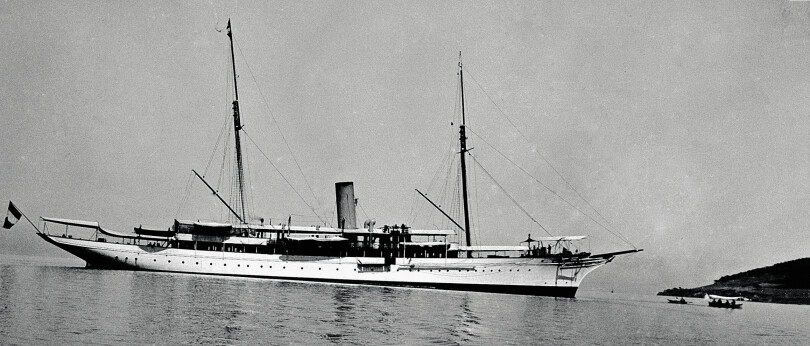

À son retour, elle passe commande de son propre yacht. En 1903, le Nirvana prend la mer, somptueux avec ses sept chambres de maître. Voyage inaugural sur la Baltique, puis en mer Cantabrique et encore la Méditerranée. L’Orient lointain aussi, mer de Chine et océan Indien… "Elle voyage, surtout, écrit le critique d’art Albert Flament, pour enrichir de quelques raretés nouvelles son palais […] Les flancs du Nirvana ont tout connu : dieux grecs mutilés, toiles de maîtres florentins, vases de Chine, paravents laqués du Japon, tapis du Caire, miniatures persanes."

Puis une nouvelle passion l’anime : Fleury, fleuron architectural du XVIe siècle, à l’abandon depuis des décennies. Madame Bulteau, journaliste et romancière, s’en réjouit : "Vous avez acheté Fleury, vous aller le sauver, le recréer, rendre à la France cette vraie merveille […] Fleury est une expression si parfaite de l’âme française, un legs inestimable du passé !" Durant la Grande...

Connectez-vous pour lire la suite

Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters

Continuer

Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.

IVCjmWAcjk.jpg)

IIsjgxNQoW.jpg)