Le 19 février 1950, France Culture dédie son émission À bon auditeur salut au succès et scandale littéraire de la saison : Le Deuxième Sexe. Cléo de Mérode n’a pas encore acheté l’ouvrage, mais les propos de la philosophe sur la condition féminine l’intéressent. Elle, que Jean Cocteau avait surnommée "la Belle des belles", incarnation de la féminité, veut comprendre l’assertion de Beauvoir : "La femme est un produit élaboré par la civilisation." Elle se sent solidaire de l’auteure, vilipendée par la presse, du très conservateur Mauriac dans Le Figaro, qui parle d’un texte "abject", au communiste Kanapa, dans La Nouvelle Critique. Elle-même en a si souvent fait les frais... Et puis elle aime les turbans de Beauvoir, si reconnaissables, elle dont la coiffure a tant fait couler d’encre.

Une jeune femme rendue populaire par ses bandeaux plats

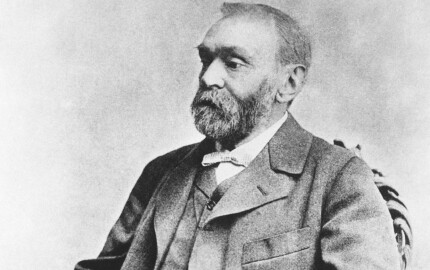

À la lecture d’un passage sur les prostituées et demi-mondaines pourtant, la vieille dame défaille : "Au siècle dernier, c’était l’hôtel, l’équipage, les perles qui témoignaient de l’ascendant pris par une 'cocotte' sur son protecteur et qui l’élevait au rang de demi-mondaine [...] Les changements sociaux et économiques ont aboli le type de Blanche d’Aubigny et des Cléo de Mérode..." Cela recommence, comme autrefois. Mais elle se ressaisit vite, bien décidée à défendre sa réputation, et devant la justice ! Comment la comparer à une Liane de Pougy (Anne-Marie Chassaigne) ou une Émilienne d’Alençon (Émilie Marie André) ?

Elle n’a jamais vécu de ses charmes, et sa particule à elle est bien authentique. L’état civil de la mairie du Ve arrondissement de Paris l’atteste. En date du 27 septembre 1875 est née Cléopâtre-Diane de Merode, fille de Vincentia (dite "Zensy") de Merode, de la branche autrichienne de cette antique maison princière originaire du Hainaut. Si le père "non nommé" — peut-être le diplomate autrichien Konstantin Theodor, comte de Dumba —, n’a pas rejoint la mère et l’enfant, la baronne de Merode est financièrement soutenue par sa famille autrichienne.

Elle a quitté Vienne et le château familial de Mödling pour éviter l’opprobre alors réservé aux "filles mères". À Paris, son titre et ses revenus lui permettent d’entretenir le flou sur son statut, veuve ou séparée... Cléo reçoit l’éducation des enfants de la bonne société, d’abord dans une institution privée, puis chez les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Par jeu d’abord, la fillette est autorisée à rejoindre l’une de ses camarades dans la "classe des petites" de l’Opéra de Paris. Mais comme les "petits rats" ont souvent mauvaise réputation, la baronne chaperonne sa fille. La discipline est éreintante, mais Cléo est douée.

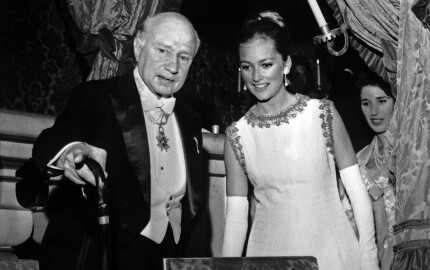

Devenue ballerine, la jeune fille adopte la coiffure à bandeaux plats, bientôt qualifiée "à la Mérode" — elle a ajouté l’accent aigu à son nom d’artiste — qui fera tant pour sa célébrité. De cette pratique naît une légende tenace, dont elle jouera : cette parfaite beauté... n’a pas d’oreilles ! Et c’est vrai qu’elle est belle, au point que Léopold II, le roi des Belges, de passage au palais Garnier en 1895, la remarque. Le souverain, sexagénaire, demande que la petite égyptienne "mal attifée" lui soit présentée. Apprenant son nom, il la complimente : "Mademoiselle, je suis fier qu’une descendante de cette haute lignée ait tant de beauté et de talent. Je vous félicite."

Gil Blas, L’Illustration, Le Figaro sont aux aguets. Pour la presse, elle est sans doute possible la maîtresse du souverain. Qu’importe que l’agenda du roi, comme les engagements de la danseuse, qui jamais ne correspondent, suffisent à infirmer l’allégation. La curiosité n’est pas près de retomber, d’autant que dès l’année suivante, la statue Danseuse, que Falguière présente au Salon, représente Cléo dans le plus simple appareil. Même si elle se défend de n’avoir posé que pour les traits, parfaits, du visage : "J’ai beau protester et assurer que je n’ai posé que pour la tête, personne ne veut le croire."

"Ses yeux sont d’un brun velouté, et leurs victimes ne se comptent plus"

Le roi, le nu... À tout juste 20 ans, sa réputation est déjà perdue. Les échotiers et écrivaillons se déchaînent qui évoquent "la Cléopold", "La Dame à l’oreille cachée". Raoul Ponchon, poète aux vers embués d’absinthe, compose : "Mignonne Cléo de Mérode / Friant petit morceau de roi /Qui gambilla devant... Hérode / D’aucuns prétendent que c’est toi. / "C’est d’une impudeur sans pareille / disent-ils — cet être ingénu / Qui tout en cachant ses oreilles / Nous invite à son corps tout nu."

On ne connaît pourtant que peu d’amours avérés à la danseuse : Charles de P., un fiancé dont elle préserve l’anonymat, même dans ses mémoires Le Ballet de ma vie. Et un amant, Luis de Périnat, marquis, grand d’Espagne et sculpteur de talent, auteur de sa statue funéraire, au cimetière du Père-Lachaise. Toutefois, loin de desservir sa carrière, les scandales offrent à Cléo une célébrité phénoménale. Les directeurs de salles de spectacles se l’arrachent. "Mlle de Mérode, il n’y a plus que cela qui se vend", confirment les marchands de cartes postales.

Dûment chaperonnée par sa mère, Cléo part pour l’Amérique. Et quand elle débarque à New York, en septembre 1897, les photographes se pressent sur les quais. Pas pour parler de son art, mais pour la convaincre de montrer... ses oreilles ! Le journal La Presse de Montréal, permet de mieux comprendre son succès : "Ses yeux sont d’un brun velouté, et leurs victimes ne se comptent plus ; sa chevelure est brune, et l’art qu’elle met à l’arranger n’a pas peu contribué à faire de cette tête un modèle. Son visage est mince et délié ; ses traits sont parfaits. "

Un portrait flatteur, mais que le journaliste conclut sans complaisance : "C’est en effet une belle femme, mais elle doit plus sa renommée à sa beauté qu’à son art [...] Au Grand-Opéra, elle ne passe qu’en quatrième lieu comme danseuse, et si ce n’était son jeu, le nom de Cléo de Mérode ne serait pas plus connu que celui de ses compagnes à qui la beauté manque."

Mais si Cléo est devenue une "star" — et la première artiste ainsi qualifiée d’ailleurs —, elle ne sera jamais une "étoile". Elle travaille avec acharnement, et sa technique est sûrement irréprochable, mais il lui manque une qualité essentielle : la virtuosité. Au retour de la tournée américaine, même si la baronne de Merode claironne le contraire, outre-Atlantique, le "bibelot parisien, mièvre et délicat" a déçu. Sur le Vieux Continent, toutefois, sa popularité n’a pas faibli. Pas plus que la verve des humoristes : "Quelle différence y a-t-il entre les murs et Cléo ? Les premiers ont des oreilles !" Cléo enchaîne les tournées, partout en France et en Europe.

Cléo remporte son procès contre Simone de Beauvoir

Pour l’Exposition universelle de 1900, elle incarne la danseuse khmère, entourée des ballets et des musiciens du roi du Cambodge. L’un des princes de l’exotique royaume...

Connectez-vous pour lire la suite

Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters

Continuer

Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.