El Golea, dans le Sahara algérien. Une grande pierre solitaire posée sur le sable, face au levant : c’est là que repose Charles de Foucauld. De l’ancien village, il ne reste qu’une petite église, entourée de quelques palmiers. Jusqu’en 1929, sa sépulture se trouvait à Tamanrasset, en zone touareg, à 1.900 kilomètres au sud d’Alger, où il a été tué. Son corps fut exhumé en 1917, par le général Laperrine. "Il était comme momifié", dira son ami officier. En 1929, la dépouille est finalement placée à El Golea (aujourd’hui El Menia), le principal établissement des Pères Blancs, pour lesquels Charles de Foucauld nourrissait une grande affection.

Dans plusieurs méditations, l’ermite évoque la nécessité de "donner sa vie, comme l’agneau, sans dire un mot". Ainsi est mort Charles de Foucauld. Jusqu’au bout, dans une ambition christique, il a souhaité se conformer au modèle de Jésus, drapé dans un dépouillement dont témoigne encore aujourd’hui la plus célèbre de ses oraisons, la bien nommée "Prière d’abandon" : "Mon Père, je me remets entre Vos mains, mon Père, je me confie à Vous, mon Père, je m’abandonne à Vous (…), merci de tout, je suis prêt à tout, j’accepte tout."

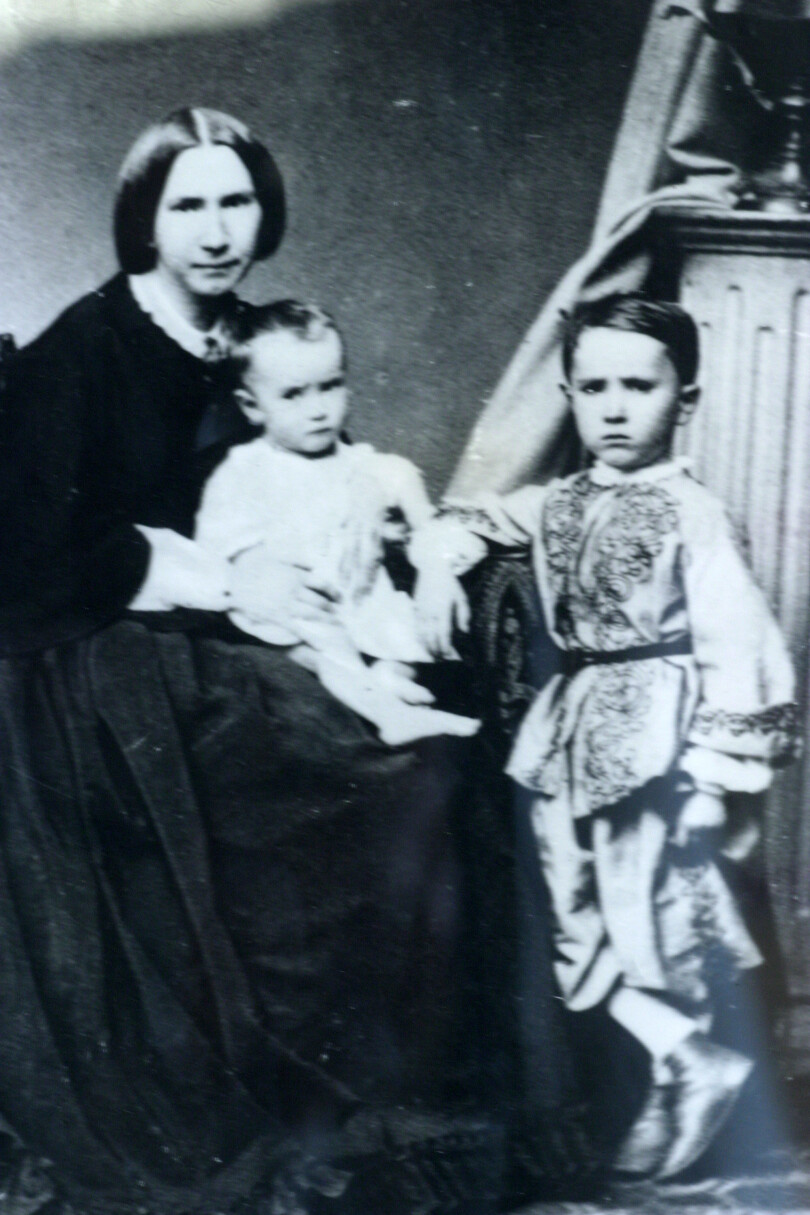

Une enfance entre bonheur et drames

Charles de Foucauld naît à Strasbourg, le 15 septembre 1858. Le nourrisson, qui est baptisé le 4 novembre, date de la saint Charles, reçoit le prénom de son grand frère décédé. Une petite sœur, Marie, dite "Mimi", vient bientôt rejoindre un foyer paisible, rythmé par les actes de piété d’une mère profondément catholique.

Mais le bonheur est de courte durée : une série de deuils frappe la famille et marque irrémédiablement la personnalité du petit Charles. Il n’a pas 6 ans quand sa mère, Élisabeth, succombe à une fausse couche, en 1864. Son époux, atteint de maladie psychique, meurt cinq mois plus tard, dans un asile. Une blessure profonde pour Charles qui, par la suite, n’évoquera que très rarement la mémoire de son père.

Les deux orphelins sont confiés à leur grand-mère paternelle, Clothilde de Foucauld, mais un nouveau drame les attend : lors d’une promenade champêtre, la vicomtesse est surprise par un troupeau de bétail. Elle est si effrayée que son cœur lâche, sous les yeux de Mimi et de Charles. Lorsque ce dernier se recueille devant le lit de mort de sa grand-mère, il remarque, déposée entre les mains de la défunte, une image de Notre-Dame du Perpétuel Secours. La dévotion envers cette sainte l’accompagnera toute sa vie.

Les enfants sont recueillis, cette fois-ci, par les parents de leur mère, le colonel Beaudet de Morlet et son épouse. Le militaire, ancien polytechnicien, a beaucoup d’affection pour Charles, qui l’admire en retour tout en poursuivant ses études en dilettante. Si les humanités le passionnent, il commence à s’éloigner de la foi au lycée, aucune preuve de l’existence de Dieu ne lui semblant évidente. Le jeune homme est introverti, indiscipliné et colérique.

Le destin le mène de Saint-Cyr au Maroc

Il entre à Saint-Cyr, sans grande conviction. C’est au sein de la prestigieuse institution militaire qu’il apprend le décès de son grand-père bien-aimé, en 1878. Ce nouveau deuil, peut-être le plus douloureux, le précipite dans une mélancolie profonde : Charles se sent terriblement seul.À l’école de cavalerie de Saumur, il mène une existence de jouissance, dilapidant le patrimoine dont il a hérité. Celui que l’on surnomme le "lettré fêtard" multiplie les nuits d’ivresse et les conduites limites, fréquentant des prostituées qu’il traite avec peu d’égards.

Libertin et rebelle, lève-tard, Charles est puni pour sa désobéissance. Aux examens de sortie, il est classé 87e… sur 87. En 1880, affecté au sein du 4e régiment de hussards, il s’adonne à toutes sortes d’excès. En concubinage avec Marie Cardinal, une actrice parisienne, il s’expose publiquement avec elle, ce qui lui vaut une semonce de l’armée, qui le place "hors cadre" jusqu’à ce qu’il accepte de rompre.

Au cours d’une campagne nord-africaine, il croise le chemin de François-Henry Laperrine, militaire, explorateur, fondateur des Méharistes - unités contrôlant les territoires du Sahara à l’époque coloniale. Une grande amitié et une influence morale réciproque naissent entre les deux hommes. Charles de Foucauld démissionne de l’armée pour explorer le monde.

Avide de découvertes et de sens, il veut tout connaître, explorer. Au Maroc, il étudie l’islam, apprend l’arabe et l’hébreu. Sensible aux rites et aux codes de la piété musulmane, il rencontre aussi le rabbin Mardochée Aby Serour, qui devient son guide. Charles adopte des codes vestimentaires juifs pour entrer dans les territoires interdits aux chrétiens. C’est à cette occasion qu’il se rend compte de l’antisémitisme qui sévit dans l’armée quand, à Tlemcen, il est pris à partie par des officiers français qui lui crachent dessus. Respectant le shabbat tout en appréciant les fêtes du calendrier islamique, Charles de Foucauld nourrit chaque jour un peu plus son universalisme.

De retour à Paris, en 1886, il côtoie Marie de Bondy, sa cousine – dont la mère, Inès Moitessier, fut immortalisée par Ingres –, dont la compagnie sera déterminante dans son futur choix de vie. Sous son impulsion, Charles fréquente la paroisse Saint-Augustin et son abbé, Henri Huvelin, qui l’invite à se confesser. Au moment de cet acte de pénitence, il est foudroyé par une révélation : "Je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour Lui : ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi."

Une nouvelle vie tournée vers Dieu

Charles, homme entier et engagé, se noie alors dans une profusion de lectures : la Bible, les bréviaires, la vie des saints et des Pères du désert. L’abbé Huvelin l’invite à se détacher d’une foi intellectuelle pour s’agenouiller et s’attacher à l’imitation du Christ. Le nouveau converti souhaite s’engager dans une vie entièrement tournée vers Dieu. Il entre dans les ordres, à l’abbaye Notre-Dame des Neiges, en Ardèche. En 1897, il part en Terre sainte et loue ses services de jardinier au monastère Sainte-Claire de Nazareth, n’acceptant pour rémunération qu’un morceau de pain.

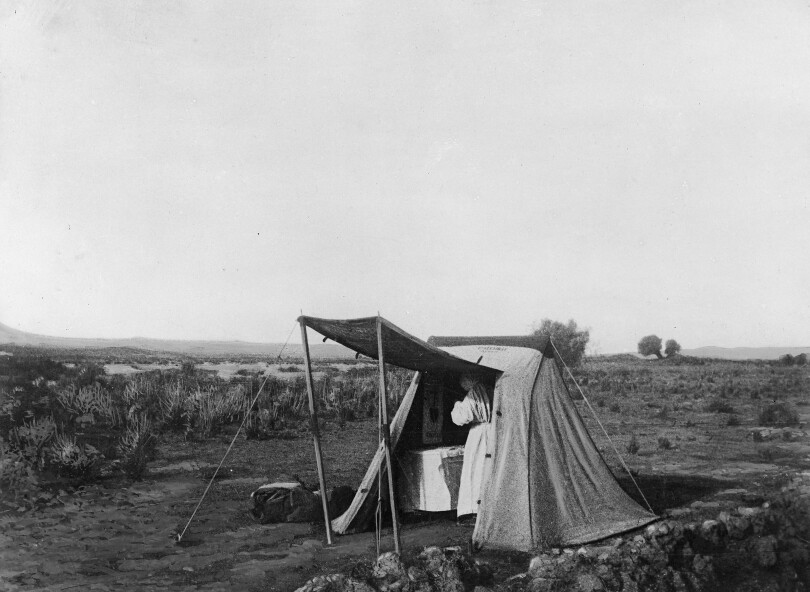

Ordonné prêtre en 1900, il rejoint le Sahara pour y créer une "khaoua", fraternité destinée à "accueillir le monde". Il commence la traduction des évangiles en dialecte touareg, travaille sur un dictionnaire touareg-français. Passionné par les peuples autochtones, il soutient les familles locales, distribuant denrées et médicaments. En 1914, alors que sa santé se détériore, Charles de Foucauld apprend la déclaration...

Connectez-vous pour lire la suite

Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters

Continuer

Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.