"Je suis né à l’hôpital (de Rouen dont mon père était le chirurgien en chef ; il a laissé un nom illustre dans son art) et j’ai grandi au milieu de toutes les misères humaines – dont un mur me séparait. Tout enfant, j’ai joué dans un amphithéâtre. Voilà pourquoi, peut-être, j’ai les allures à la fois funèbres et cyniques. Je n’aime point la vie et je n’ai point peur de la mort."

Ainsi Gustave Flaubert évoque-t-il, en 1857, sa prime enfance dans une lettre à Mlle Leroyer de Chantepie. Ce profond pessimisme sera néanmoins contrebalancé par un esprit facétieux et l’aversion de la vie par la passion de l’écriture. Achille-Cléophas Flaubert, le père, chirurgien humaniste, est l’époux d’Anne Justine Caroline Fleuriot. Outre trois enfants décédés en bas âge, de leur union sont nés Achille, un premier fils, en 1813, Gustave, le 12 décembre 1821, et, en juillet 1824, une fille Caroline, chérie par le futur auteur. C’est donc dans un milieu aisé qu’est élevé le futur contempteur de la bourgeoisie chez qui fleurissent rapidement les trois passions piliers de son existence : l’amitié, l’histoire et la littérature.

À l’automne 1831, l’entrée de Gustave au Collège royal de Rouen marque le début de son dégoût du genre humain. Heureusement, il y a la lecture et l’écriture, d’emblée inséparables. "Ami je t’en veirait de mes discours politique et constitutionnel libéraux", annonce t-il dans une orthographe fantaisiste à Ernest Chevalier, "ami depuis la naissance jusqu’à la mort".

Ses premiers écrits conservés datent de ses 9 ans : une courte biographie de Louis XIII, cadeau de fête à sa mère, un éloge de Corneille et La belle explication de la fameuse constipation : "La constipation est un resserrement du trou merdarum"… Cinq ans plus tard, à la fin d’un conte intitulé Un parfum à sentir ou Les Baladins, Gustave s’exclame : "Écrire, oh écrire, c’est s’emparer du monde […]. C’est sentir sa pensée naître, grandir, vivre, se dresser debout sur son piédestal, et y rester toujours." Ce même été de ses 14 ans, la plage de Trouville est le théâtre de la rencontre avec son amour impossible, Elsa Schlesinger, mariée, 26 ans, qui inspirera la scène de L’Éducation sentimentale où madame Arnoux apparaît à Frédéric Moreau.

Bac en poche, il lui faut, tristement, prendre la route de Paris et du droit. Un calvaire pour ce littéraire qui enchaîne les échecs aux examens. Seule consolation : la rencontre avec Maxime Du Camp. C’est à la maladie qu’il doit paradoxalement son salut. En janvier 1844, une première et très violente crise d’épilepsie le débarrasse à jamais de ces études exécrées. Cette même année, les Flaubert s’installent à Croisset, à quelques kilomètres de Rouen, dans une maison dotée d’un beau parc, cadre propice à l’écriture à laquelle peut dorénavant se consacrer Gustave.

L’avenir, pour autant, s’annonce sombre. En mars 1845, Caroline, son "bon rat", quitte le nid pour se marier. En janvier 1846, Achille décède d’une septicémie foudroyante et, deux mois plus tard, Caroline disparaît à son tour en donnant naissance à une petite fille qui portera son prénom et sur laquelle Gustave reportera toute son affection. En proie à une grande solitude, l’ermite de Croisset se jette dans l’écriture et rencontre chez le sculpteur James Pradier la poétesse Louise Colet, de dix ans son aînée. Entrecoupée, leur liaison, durera une huitaine d’années ponctuées par peu de rencontres et beaucoup de lettres. Car l’amour s’efface chez Gustave devant une maîtresse plus tyrannique, à laquelle il sacrifiera toute idée de mariage et d’enfants : l’écriture.

Madame Bovary : un joli succès de scandale en librairie

En septembre 1849, Flaubert donne lecture à ses amis, Louis Bouilhet et Maxime Du Camp, de La Tentation de saint Antoine, projet né de la contemplation à Gênes du tableau de Brueghel, à l’occasion du voyage de noces de Caroline. Douche glacée : "Nous pensons qu’il faut jeter cela au feu et n’en jamais reparler", assènent-ils, totalement déconcertés. Dès son retour d’un long voyage en Orient avec Maxime Du Camp, qui les mène en Égypte, au Liban, en Palestine, en Grèce… et dont il rapporte la syphilis, Gustave s’attelle au projet plus "terre à terre" préconisé par ses amis.

"Ce que je voudrais faire, confie-t-il à Louise Colet, c’est un sujet sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne du style." Il faudra à cet immense perfectionniste quatre ans et demi pour achever Madame Bovary. Une histoire "triviale" illustrant sa théorie de l’impersonnalité et parfaitement maîtrisée sur un plan formel, grâce à un travail colossal pour trouver le mot juste, traquer lourdeurs et répétitions, et vérifier le rythme des phrases à voix haute, grâce à la fameuse technique du "gueuloir". Paru en feuilleton à partir d’octobre 1856, le roman vaut à son auteur d’être accusé d’avoir "attenté aux bonnes mœurs et à la religion". Blâmé, Flaubert sort cependant acquitté de son procès, et le roman se taille un joli succès de scandale en librairie.

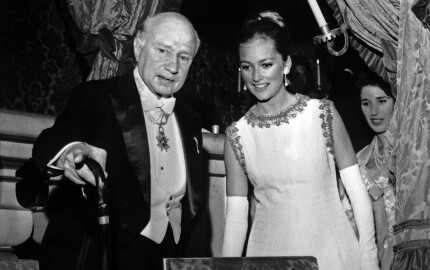

À défaut de la fortune, Madame Bovary apporte la célébrité à son auteur. À 35 ans, lui est acquise sa place dans le Paris des lettres, où il se crée de nouvelles et durables amitiés : Ernest Feydeau, les frères Goncourt, Renan, Sainte-Beuve, Baudelaire… Entre Paris et la Normandie, le voici plongé pour plusieurs années dans un livre aux antipodes de Madame Bovary : Salammbô. Malgré des critiques mitigées, le public accueille favorablement, fin 1862, ce roman archéologique. La gloire de Flaubert s’étend, comme le cercle de ses amis auxquels s’ajoutent Taine, Tourgueniev et surtout George Sand. Il fréquente aussi régulièrement le salon de la princesse Mathilde qui l’introduit dans la société napoléonienne.

Soucieux de renouvellement, Flaubert se lance à présent dans un sujet contemporain, ancré dans la révolution de 1848 : L’Éducation sentimentale. "Peindre une génération tour à tour frustrée, enivrée et finalement désabusée, sans conclusion morale, ni philosophique ni politique, il fallait avoir le génie de Flaubert pour en faire un roman", commente Michel Winock*. Mais la majorité de ses contemporains ne saisissent pas ce livre mettant en scène un antihéros, à part Zola qui y voit "le modèle du roman naturaliste", étiquette réfutée par Flaubert.

"J’ai la tête pleine d’enterrements, je suis gorgé de cercueils, comme un vieux cimetière"

L’écrivain accuse d’autant plus mal cet échec en novembre 1869, que cette année là emporte le poète Bouilhet, son grand ami, et Sainte-Beuve. La nouvelle décennie s’annonce fort mélancolique. Jules de Goncourt allonge la liste des décès. "J’ai la tête pleine d’enterrements, je suis gorgé de cercueils, comme un vieux cimetière", se lamente Flaubert. Puis arrivent la guerre et l’occupation de Croisset par quarante Prussiens. Vieillie par ces épreuves, sa mère rend son âme à Dieu, en 1872, creusant un vide plus profond encore.

Deux ans plus tard, la nouvelle version de La Tentation de saint Antoine, sorte de poème fantastique, s’attire des critiques féroces. À cette énième déception s’ajoutent des tracas financiers. Commanville, le mari de sa nièce Caroline, se trouve au bord de la faillite. Volant au secours du couple, le bon oncle se met lui-même en péril. "Il me semble que je traverse une solitude sans fin, pour aller je ne sais où, et c’est moi qui suis tout à la fois le désert, le voyageur et le chameau !", écrit-il en mars 1875 à la fidèle George Sand, qui, quatorze mois plus tard, décède à son tour… Elle ne...

Connectez-vous pour lire la suite

Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters

Continuer

Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.