Nous sommes en 1822, en France. Au chapitre des bonnes nouvelles, Champollion annonce qu’il sait désormais lire les hiéroglyphes, Stendhal publie De l’amour, Hugo se marie avec Adèle Foucher. Pendant ce temps-là, Dole. Une petite cité jurassienne de 10.000 habitants. Parmi lesquels Jean-Joseph et Jeanne-Étiennette Pasteur. Le petit Louis leur arrive juste après Noël, le 27 du mois. Il faut imaginer l’enfant trottinant derrière son père et suivant, fasciné, les manipulations de ce dernier, tanneur de métier. Comme un signe avant-coureur du destin, son premier jardin d’enfants fut ce flot continu de peaux et d’entrailles, parfait logis de toutes les infections.

La science au service du progrès humain

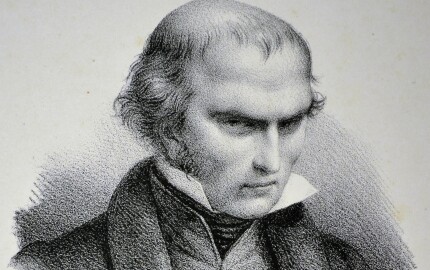

La famille Pasteur déménage à Marnoz, puis à Arbois. À ses heures, Louis s’adonne à l’art. Après quelques essais, l’artiste en herbe choisit sa mère pour premier modèle. Tout le monde s’interroge. Comment le petit Louis, 14 ans, a-t-il pu si bien saisir l’expression du visage ? Applaudissements ! Tout le voisinage vient prendre la pose, proches ou notabilités. Quand le jeune Pasteur arrive au lycée de Besançon, sa réputation l’a précédé. Cette carrière si bien partie va pourtant s’arrêter net.

Élève médiocre, dépourvu de dons particuliers, Louis s’acharne, surtout en mathématiques qui, décidément, lui "dessèchent le cœur". Arrivé à Paris pour continuer sa scolarité au lycée Saint-Louis, l’étudiant redouble d’efforts. Aucune tentation de la capitale ne le détourne de son but. Ses seuls moments libres, il les emploie à écrire à sa famille. Son implication finit par payer. En 1842, il est reçu au baccalauréat ès sciences, avec une mauvaise note en chimie... Cela ne s’invente pas !

Déclaré peu après admissible à l’École normale, son rang est jugé trop médiocre (15e sur 22). Il préfère se retirer et se remet au labeur. À la fin de l’été 1842, Normale Sup’ le reçoit quatrième de la section scientifique. Sitôt la bonne nouvelle reçue, il court sonner à la porte de la rue d’Ulm pour s’y installer. L’école est vide. La rentrée n’aura lieu qu’un mois plus tard... Il y devient agrégé de physique et obtient finalement un poste de professeur suppléant de chimie à la faculté des sciences de Strasbourg. Il s’intéresse alors à l’étude des cristaux.

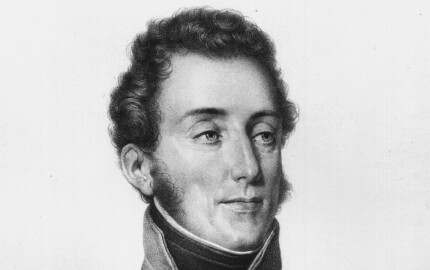

Chaque soir, Aristide Laurent, le recteur, reçoit ses professeurs. Avec une attention particulière aux plus jeunes, car il a deux filles à marier. Fin février 1849, Jean-Joseph Pasteur arrive chez ce dernier : "Accepteriez-vous de bien vouloir donner votre fille à mon fils ?" Louis épouse Marie le 29 mai 1849. Marie, dont le bactériologiste Émile Roux dit qu’"elle a été le meilleur collaborateur de Louis Pasteur". Ensemble, ils auront cinq enfants.

En 1854, le couple s’installe à Lille. La capitale des Flandres est alors l’un des pôles d’une économie française en plein essor. Les mines de charbon sont toutes proches, celles de fer pas beaucoup plus loin. Napoléon III vient d’accéder au pouvoir. Ainsi décide-t-il de créer, à Lille, une nouvelle université dédiée à la science et à la technique, et d’y nommer Pasteur comme doyen. À peine affecté, Louis visite les usines et les fait découvrir à ses étudiants. Pour lui, la science doit toujours se mettre au service du progrès humain.

La mort frappe l'entourage de Pasteur

Après trois ans à Lille, Pasteur est néanmoins de retour à la rue d’Ulm, dont il est maintenant administrateur directeur. À peine arrivé, il y instaure une discipline quasi-militaire. Les normaliens grondent, surtout les "littéraires". On retire à Pasteur toutes responsabilités. Il obtient néanmoins un laboratoire grâce au soutien de Napoléon III, ce qui lui permet de continuer à mener des travaux. Il arrive assez souvent que le sommeil de l’école se trouve troublé par la hâte d’un pas pressé, celui du travailleur infatigable que le souci d’une expérience tient éveillé.

Que fait réellement Pasteur dans ce petit laboratoire ? Il travaille sur la fermentation avec, bien sûr, des découvertes qui font grincer des dents la communauté scientifique. Les partisans de la génération spontanée pensent encore que les maladies se développent à l’intérieur du corps. À l’issue d’une démonstration publique dans l’amphithéâtre principal de la Sorbonne, en 1864, Pasteur prouve que les germes ne naissent pas à l’intérieur, mais viennent de l’extérieur.

Élu à l’Académie des sciences quelques jours avant son quarantième anniversaire, le voilà à l’apogée de sa vie professionnelle. L’élection de Pasteur à l’Institut lui permet de présenter ses travaux au cours d’une réception offerte par l’empereur. Napoléon III se montre très intéressé par le rôle possible des micro-organismes dans les maladies. Pasteur est fait officier de la Légion d’honneur. On le reçoit également au château de Compiègne où il s’entretint longuement avec l’impératrice Eugénie, et procède même devant elle à quelques démonstrations.

Les premières découvertes de Pasteur sont autant de bonnes nouvelles pour la vie. La mort ne pouvait pas accepter de voir son aura ainsi diminuée. Alors, elle va frapper. Et cibler Pasteur et les siens. Jeanne-Étiennette, sa mère, est d’abord touchée. Un soir, elle s’effondre, sans un bruit. Louis est inconsolable. Peu après, c’est au tour de ses deux sœurs chéries. Joséphine est emportée par la tuberculose à 25 ans. Quelques mois plus tard, Émilie la suit dans le tombeau du haut de ses 27 ans. Le répit ne dure pas.

Après quelques jours de maladie, sa fille aînée, Jeanne, rend son dernier soupir. Elle a 9 ans. La mort poursuit son œuvre et emporte son père en 1865. Quelques semaines plus tard, c’est de sa plus jeune fille, Camille, qu’il s’agit. Elle succombe, à 2 ans, d’un cancer du foie. Enfin, Cécile décède alors qu’elle n’a que 12 ans et demi. La vie de Pasteur est marquée par ces drames qui motivent sa soif de comprendre les maladies.

Louis Pasteur guérit Joseph Meister de la rage

Septembre 1879. Dans un coin de son laboratoire parisien, on retrouve une culture de bactéries responsables du choléra. Pasteur prélève quelques gouttes et les inocule à des poules : aucune des volailles ne meurt. Devant ses collaborateurs Chamberland et Roux, Pasteur se serait exclamé : "Ne voyez-vous pas que ces poules ont été vaccinées ?" La suite est connue, c’est l’une des anecdotes les plus racontées de toute l’histoire des sciences... au même rang que la pomme de Newton.

Le 6 juillet 1885, Louis Pasteur voit débarquer dans son laboratoire un jeune berger alsacien, Joseph Meister, accompagné de sa mère Angélique et de l’épicier Théodore Vonné. C’est son chien, supposé enragé, qui a mordu l’enfant. Pasteur prend le risque insensé de lui inoculer une...

Connectez-vous pour lire la suite

Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters

Continuer

Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.

IVCjmWAcjk.jpg)