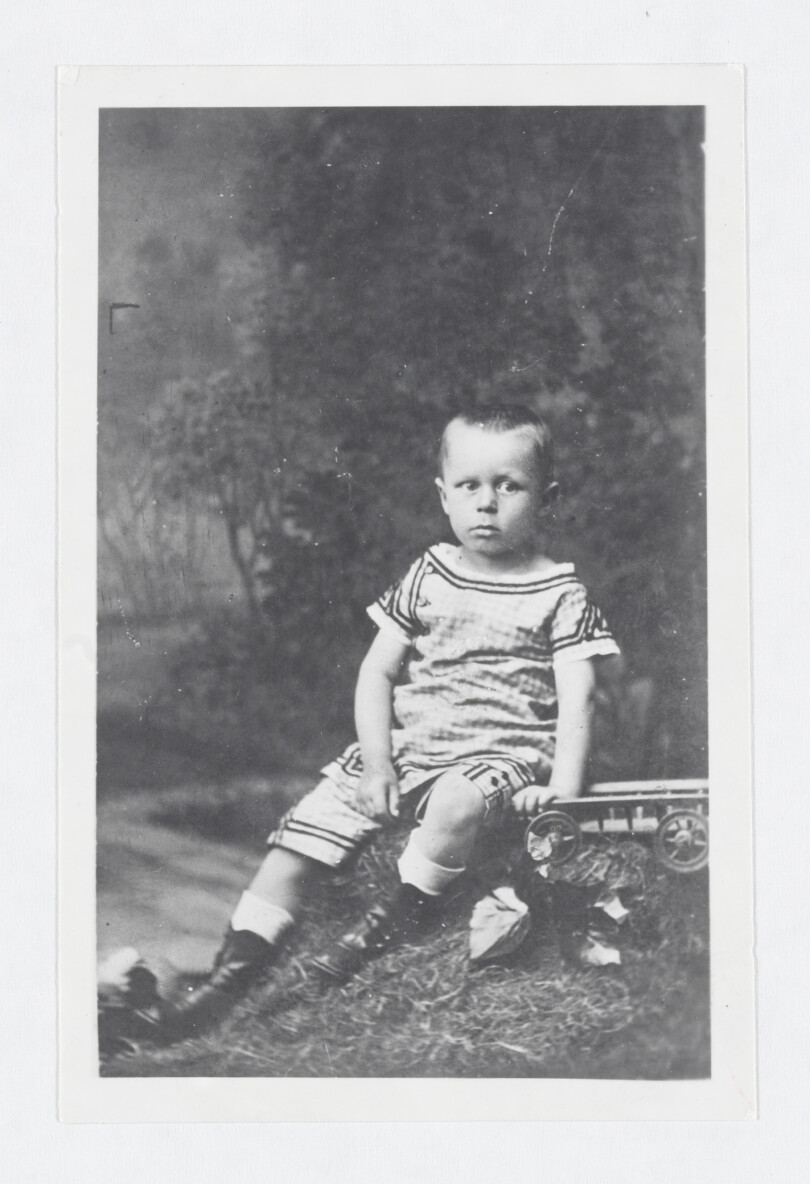

Né en 1875, Thomas Mann a vécu les premières années de sa vie à Lübeck, dans le nord de l’Allemagne, sur la mer Baltique. Quel est le cadre de son enfance ?

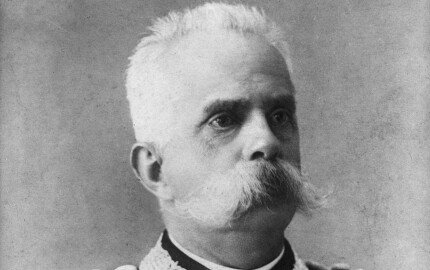

Colm Tóibín : Le petit garçon grandit dans un jeune État-nation encore très disparate, tant sur le plan culturel, qu’économique et religieux. L’empire germanique vient tout juste d’être unifié, en 1871, et les distances physiques et mentales sont grandes entre l’austère Lübeck, ville portuaire à faible minorité juive, et la très cosmopolite Munich, où la mère de Thomas emménagera après la mort de son mari. Le père de Thomas est un sénateur issu d’une riche famille de marchands de grains. Ce grand bourgeois sévère a eu l’exotisme d’épouser une femme à moitié brésilienne, qui avait voyagé dans des parties lointaines du globe.

La personnalité de Júlia da Silva Bruhns détonne en effet. Elle a éveillé l’imagination de ses quatre enfants par le récit d’histoires de sa jeunesse. Est-ce à dire qu’elle est à l’origine de la vocation littéraire de Thomas et de son frère Heinrich ?

La fantaisie et la diversité qu’elle distille au cœur du foyer y ont certainement contribué. L’autre aspect déterminant, pour le jeune Thomas, me semble le fait d’avoir été brutalement éloigné de Lübeck au moment du décès de son père. Au deuil paternel s’est alors ajoutée la perte soudaine de l’univers de son enfance, qu’il a ensuite fantasmé et reconstruit avec moult détails dans Les Buddenbrook, le premier texte qu’il publie en 1901, à l’âge de 26 ans. Il y raconte, sur trois générations, le déclin d’une famille inspirée de la sienne. En lisant ce texte, on comprend mieux ce qu’ont été les jeunes années des enfants Mann : lorsque la fratrie — deux frères et deux sœurs — se promène dans les rues de Lübeck, tout le monde les reconnaît et les considère comme des petits princes. À Munich, soudain, Thomas n’est plus personne. Mauvais élève, il sait déjà qu’il veut écrire, mais sa mère et les gestionnaires de la fortune paternelle le contraignent à travailler dans une étude de clerc. Il convainc alors sa mère de financer un voyage en Italie avec son frère. C’est à Rome et Palestrina que se scelle son rapport à l’écriture, notamment grâce à son éveil, toujours plus grand, à l’érotisme. Désir et création sont chez lui interconnectés.

Peu après ce voyage, il fait la connaissance de Katia Pringsheim. Qui est-elle et sur quoi repose leur mariage ?

Mann se sait attiré par les hommes depuis l’enfance. Mais, en ce tournant du XXe siècle, dans un milieu conservateur qui a à cœur de respecter les apparences et les conventions, il n’a pas d’autre option véritable que celle de "se ranger". L’occasion se présente en 1903, lorsqu’il fait la connaissance d’une certaine Katia Pringsheim. Cette brillante étudiante en mathématiques et physique est la fille d’une très riche famille d’origine juive. Sa grand-mère est l’une des plus célèbres féministes du pays. À 23 ans, elle est imprégnée de l’état d’esprit d’avant-garde intellectuelle, familière du concept d’inconscient freudien et des réflexions sur la sexualité qui émergent alors. Elle connaît les penchants de Thomas Mann, mais l’épouse volontiers. Il fait rayonner le prestige de la littérature et du statut d’écrivain sur sa personne et sa famille. Pour elle, cela vaut bien quelques secrets. Thomas, lui, est ravi de trouver en elle une amie pour la vie, ainsi qu’un ancrage solide au quotidien. Ils se soutiennent beaucoup et s’entendent très bien. Ils auront six enfants.

À ce propos, c’est davantage l’homme domestique, le père de famille plus que l’écrivain, qui vous occupe dans ce roman...

J’ai toujours trouvé passionnante la façon dont les grands destins nouent l’épique et l’intime, la vie publique et la vie privée. Pour Thomas Mann, la tension entre ces deux pôles est particulièrement intéressante. Sous le voile de respectabilité, et par-delà la question de son homosexualité, se cache un homme très secret et plein de paradoxes. D’autant que l’époque est marquée par la violence et une forme de transformation morale qui se traduit, autour de lui, par une bohème chaotique. Ses deux sœurs se suicident, l’une après avoir développé une addiction à la morphine. L’atmosphère de ce temps est singulière. Au lendemain de la guerre, tout s’est mis à changer en Allemagne. Une forme nouvelle de liberté émerge dans la jeunesse, soudain délivrée de l’autorité traditionnelle qui émanait jusque-là du Kaiser, de la figure du père, de l’Église. L’ordre vacille, les repères s’effacent. Parallèlement, l’argent perd de sa valeur à cause de l’inflation. La mère de Thomas Mann se trouve soudain très appauvrie. Tous les personnages se transforment au cours du livre, reflétant la grande instabilité qui caractérise l’époque.

Cette instabilité explique-t-elle, au moins en partie, que Thomas Mann ait si longtemps hésité à dénoncer publiquement le nazisme et l’arrivée de Hitler au pouvoir dans les années 1930 ?

Mann n’est en tout cas pas le grand opposant politique que la postérité a fait de lui. Aux États-Unis où il s’exile, en 1938, après être passé par la Suisse, on le présente un peu trop vite en figure combative de l’antinazisme. La réalité de son engagement est plus complexe. N’oublions pas qu’en 1933, lors des autodafés, les livres de Thomas Mann n’ont pas été brûlés, à l’inverse de ceux de tant d’autres écrivains et intellectuels de sa génération. À l’époque, Mann est protégé et prend soin de ne pas trop se faire d’ennemis. Alors que la situation politique se crispe, il se montre prudent et reste en retrait. Certes, il cherche à protéger la famille juive de sa femme, mais ce n’est pas tout. Il faut attendre 1936 et de nombreuses pressions — notamment de son frère et de sa fille — pour qu’il se décide enfin à s’opposer publiquement à Hitler. On sent chez lui un manque de courage, une forme de lâcheté que le roman ne cherche pas à éluder.

Lâcheté qui semble nourrie par sa peur, ses doutes et son grand sentiment de culpabilité...

Il est encore une fois la preuve que la bonne littérature ne jaillit pas toujours des certitudes et de la confiance en soi. On comprend mieux ses fragilités à la lecture de ses journaux, découverts et publiés en 1975, vingt ans après sa mort. Mann répète par ailleurs que l’art et la beauté naissent d’abord de la douleur et de la lucidité sur ses propres limites. Composée à distance ironique, son œuvre en est la preuve.

Le magicien par Colm Tóibín, traduit de l’anglais (Irlande) par Anna Gibson, Grasset, 608 p., 26 euros.

Connectez-vous pour lire la suite

Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters

Continuer

Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.