Un sourire doux, un charme certain et un regard enfantin, Christian Louboutin reste lui-même en évoquant les sources de ses premiers émerveillements. Dans les salles réinventées du palais de la Porte-Dorée, il nous livre ses confessions.

Quand et comment découvrez-vous cet endroit?

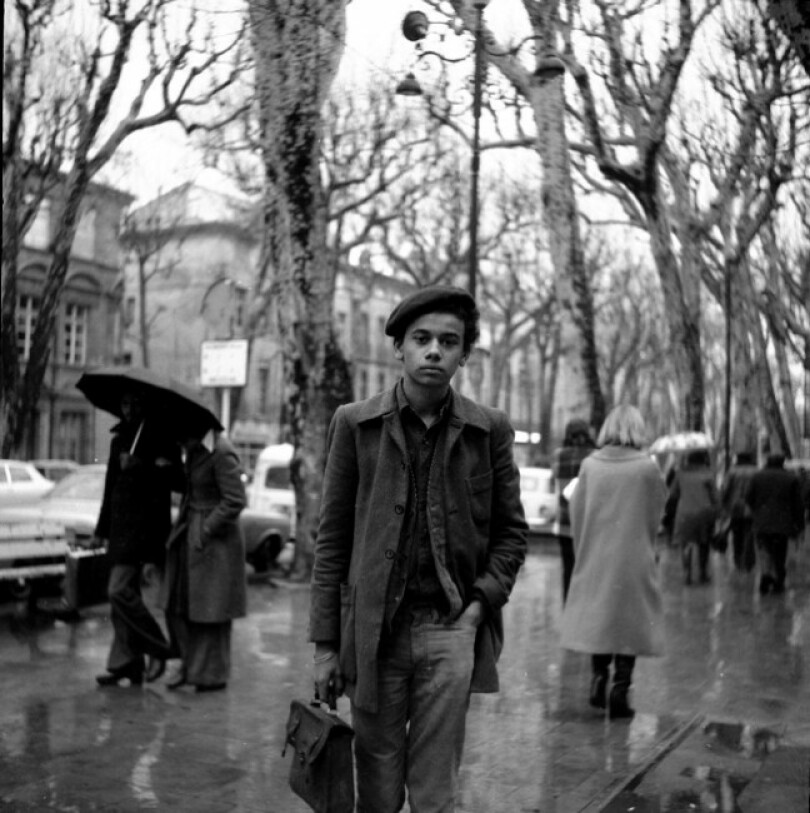

Au milieu des années 1970. L’entrée du musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie est gratuite pour les enfants du quartier. J’habite à côté, avenue Daumesnil. J’y vais pour découvrir des civilisations, des communautés, des pays inconnus. Tout cela participe à des imaginaires qui me poussent à rêver.

Très tôt, vous avez besoin de rêver?

Mon enfance est très heureuse, dans une famille aimante et unie, mais avec un sentiment de grisaille. Nous allons régulièrement en Bretagne, d’où mes parents sont originaires. Il y a une forme de monotonie, comme un pendule qui revient toujours au même endroit. Les seules choses qui m’intéressent sont hors de mon univers. Je me nourris de films égyptiens et indiens de Bollywood, projetés dans un cinéma de quartier. Des séances interminables auxquelles je ne comprends rien, mais dont le foisonnement de couleurs et de vie m’enchante. Et dans le musée, il y a des totems. J’imagine qu’ils proviennent de l’île de Pâques. C’est un univers à la Tintin.

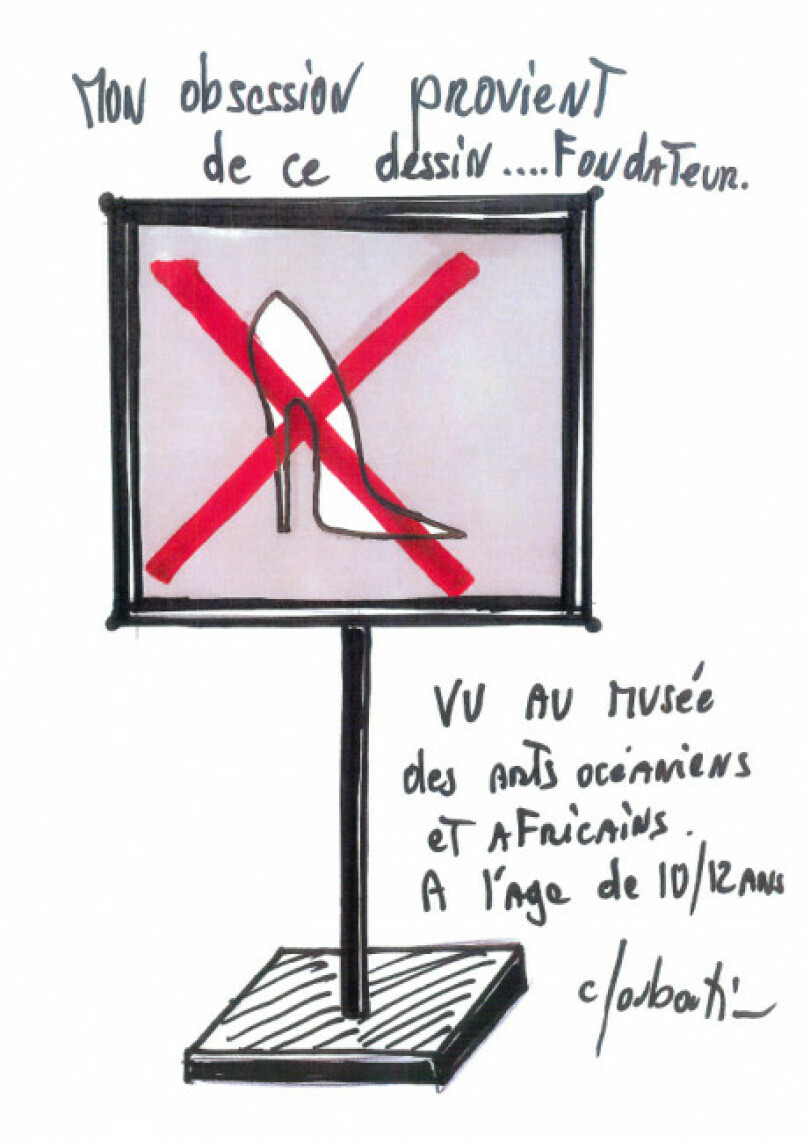

Ce palais est à l’origine de votre passion?

Oui. À l’entrée, il y a une petite affiche. Un dessin représentant un soulier à talon barré de rouge. Il m’intrigue et me fait prendre conscience que tout commence par la ligne, par une ombre, par un profil. Après cette découverte, je reproduis cette première vision sur mes cahiers d’écolier. Je la change, la modifie, la réinterprète.

Vous êtes un bon élève?

Non, je ne suis pas très assidu. J’habite à la lisière de la ville. Donc j’ai l’impression d’aller à Paris, quand je me rends au centre. À 15 ans, j’aime voir les danseuses des Folies-Bergère. Plus tard, je fréquente Le Palace. Dans la nuit parisienne, je retrouve un peu de la folie des cabarets.

Votre fascination pour les femmes est-elle liée à vos trois sœurs?

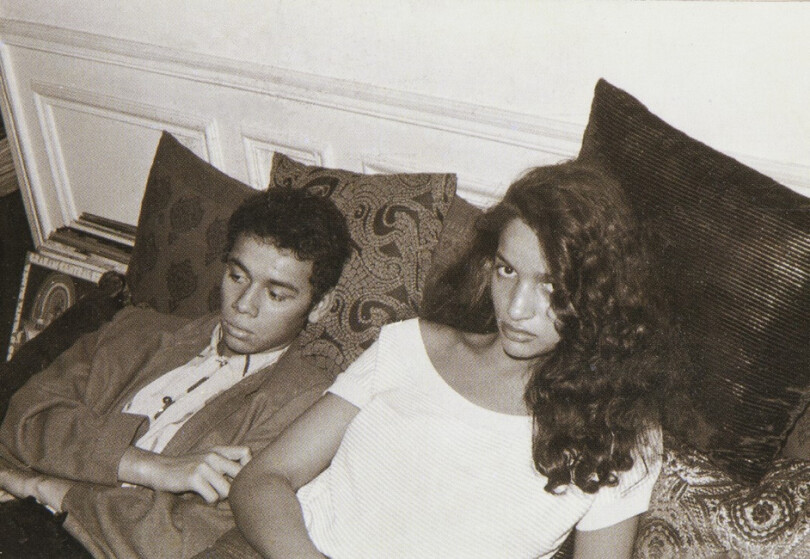

Cela vient surtout des danseuses. Mes sœurs sont importantes, elles me donnent l’amour et le respect des femmes. Mais la première personne que j’aime regarder, c’est Farida [Khelfa, ndlr]. Elle habite avec nous et devient ma quatrième sœur. Elle et Eva Ionesco, avec qui je vais au lycée, sont mes premières muses.

Vous commencez votre carrière chez Charles Jourdan?

Oui. À Romans-sur-Isère, je me familiarise avec la technique, le modélisme. Ensuite, je fais des modèles en free lance pour Chanel, Saint Laurent, Maud Frizon… Puis en 1988, je travaille pour Roger Vivier sur son exposition au musée des Arts de la mode. Je lui traduis des textes en anglais, je suis son assistant, mais je ne dessine plus. Je n’en ai pas envie.

Pourquoi?

Je suis ravi de l’accompagner car j’apprends des choses très importantes. Je lui pose des questions à chaque fois que je regarde un soulier, et il me répond, me guide. Grâce à lui, j’envisage mon métier de manière artistique. Mais après ça, je n’ai plus envie de travailler pour les autres. La première salle de l’exposition retrace mes dix premières années. Il y a des modèles que je n’ai pas vendus, comme le maquereau ou mon premier soulier de mariage pour Marie de Beistegui lors de ses noces avec Frédéric Malle en 1990, un an avant le lancement de ma boutique.

1991 est une année charnière pour vous?

Tout à fait. Avant, je ne pense pas créer ma propre structure. Le décès de ma mère Irène est un basculement. Il me pousse à rendre l’amour qu’elle m’a donné, et, d’une certaine manière, il structure mon désir. J’ouvre ma première boutique, rue Jean-Jacques-Rousseau, avec l’aide du mari de Farida et de Bruno Chambelland, qui est toujours mon associé.

Comment créez-vous votre célèbre semelle rouge?

Je garde toujours le dessin d’origine de mon soulier. Dans l’usine en Italie, je découvre cette grande masse noire sous la semelle du modèle Pensée. Elle ne correspond pas au dessin. Je veux la supprimer, et je la repeins avec le vernis de mon assistante. La couleur apparaît pour faire disparaître une non-couleur. Ma marque existe depuis un an et demi. Au début, il n’est pas question d’en faire un signe distinctif.

Êtes-vous heureux de chausser autant les stars que les anonymes?

Mon plus grand plaisir est de voir dans la rue des gens que je ne connais pas qui portent mes souliers. Évidemment, c’est une forme de reconnaissance quand ils sont connus. Surtout, il est très agréable que notre travail et l’amour qu’on lui porte soient partagés par tant de personnes. Après il y a des choses que l’on ne contrôle pas. Mon nom apparaît dans plus de 120 morceaux de rap, de l’Amérique à l’Afrique avec Maître Gims, et ce n’est pas du placement de produits (rires).

Parmi vos clientes connues, il y a Caroline de Hanovre…

Je la considère comme ma deuxième fée. La première était Hélène de Mortemart, ancienne directrice artistique chez Dior, à qui j’avais envoyé mes dessins et qui m’a aidé à entrer chez Charles Jourdan. À mes débuts, Caroline pousse la porte de ma boutique avec une amie, elle était déjà venue et commence à vanter les mérites de mes modèles. À côté d’elles, se trouve une journaliste américaine de W. Elle est très étonnée de voir qu’un mois après l’ouverture d’une boutique d’un créateur inconnu, une des personnes les plus importantes de France par son goût et sa beauté me soutient. Elle fait un article et tous les acheteurs américains débarquent dès la première année.

La princesse vous a demandé de vous occuper du Bal de la Rose?

J’ai tout de suite accepté. D’abord par amitié pour elle et parce que c’est amusant à faire. J’ai été très littéral et lacanien. J’ai pensé "La Rose", et j’ai cherché un rapport avec une ville rose. J’ai été vers Jaipur, la cité rose du Rajasthan. Ensuite, je suis passé du rose tyrien à l’Inde dravidienne, cette Inde traditionnelle des XVIII e et XIXe siècles, jusqu’à Bollywood pour l’aspect festif. Donc c’est le Bal de la Rose, la rose de Jaipur et les roses de Bollywood.

Vous êtes un artiste ou un artisan?

Un artisan. Mais je me pose beaucoup de questions entre l’artisanat et l’art. En fait, je fais partie des arts appliqués. Dans l’exposition, il y a des œuvres d’artisans et d’artistes, et je ne fais pas la différence. Je n’arrive pas à comprendre cette frontière lorsque l’art, gratuit, devient artisanat dès qu’il a une fonction d’application. Je ne vois pas le côté dénaturé.

Exhibitionniste, palais de la Porte-Dorée, jusqu’au 26 juillet 2020, 293, avenue Daumesnil, Paris.