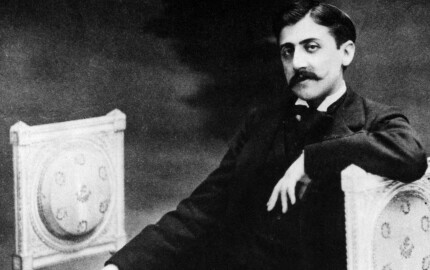

On ne sait presque rien de la femme qui a partagé la vie de Baudelaire pendant près de quinze ans. Comment expliquer l’énigme qui entoure son existence ?

On ignore en effet où elle est née, où elle a grandi, et où elle est morte. Ce mystère, Jeanne Duval est la première à l’avoir entretenu. Elle utilisait plusieurs patronymes et variait l’orthographe de son nom, signant tantôt Duval, Lemer, Lemaire ou Prosper, pour fuir les créanciers, mais pas seulement. Personne ne sait d’où elle vient vraiment et elle n’a jamais dévoilé ses origines, pas même à Baudelaire. Certains la prenaient pour une mulâtresse haïtienne, une Sud-Indienne, une Malabaraise de l’île Maurice ou de La Réunion. D’autres pour une gitane, une Mauresque ou une Antillaise. Elle ne démentait jamais. Tout en se revendiquant Parisienne, elle aimait jouer sur plusieurs tableaux. Pour elle, avancer masquée est aussi, sans doute, une façon de se protéger de la grande violence qui s’abat à l’époque sur les gens noirs et de couleur. Les années 1840 correspondent au début de l’expansion coloniale. À Paris, des Papous et des Kanaks sont exhibés dans des cages lors des expositions universelles. Dans ce contexte extrêmement raciste, mais aussi très sexiste, elle va pourtant réussir le double exploit de se trouver propulsée dans un milieu très masculin et très blanc, celui de la bohème artistique et littéraire.

Dans quelles circonstances fait-elle la connaissance de Baudelaire ?

Lorsqu’ils se rencontrent pour la première fois, Jeanne mène à Paris une carrière de comédienne de quatrième catégorie, reléguée en raison de sa couleur de peau à des rôles de soubrette ou de sorcière africaine. Un soir de 1842, elle fait une courte apparition sur la scène d’un théâtre du faubourg Saint-Denis pour dire sa seule réplique – "Madame est servie" – dans la pièce Le Système de mon Oncle. Sa chevelure très abondante et frisée provoque les rires de la salle. Baudelaire, qui assiste à la représentation avec son ami le photographe Nadar, est le seul à ne pas rire. Il est marqué par cette apparition fugace et se promet de la revoir. Quelques semaines plus tard, il s’interpose dans une bagarre devant une auberge : des soûlards sont en train de tabasser une femme. Signe du destin, celle que Baudelaire sauve des coups s’avère être Jeanne. Leur relation commence. Très vite, il loue pour elle une petite chambre sur l’île SaintLouis et l’emmène partout, malgré les nombreuses réprobations que suscite leur couple d’autant plus insolite qu’elle mesure plus d’un mètre quatre-vingts, et lui, un petit mètre soixante. En dépit de l’animosité et des critiques, Baudelaire n’a cessé de l’assumer, et c’est peut-être sa plus belle preuve d’amour…

Comment leur relation est-elle perçue ?

Beaucoup trouvent scandaleux que Baudelaire s’affiche avec une telle créature. Les artistes qu’ils fréquentent – parmi lesquels Dumas, Lamartine, Flaubert, Manet, Delacroix, Nerval, Gautier – l’acceptent mais, pris dans les représentations racistes de l’époque, la considèrent comme un petit objet exotique. Ceux qui l’ont le plus vivement condamnée et rejetée sont les parents du poète. Madame Aupick et son époux lui intiment l’ordre de cesser toute relation avec cette "diablesse", cette "vénus noire", et vont jusqu’à lui couper les vivres pour faire pression sur leur fils. À la mort de Baudelaire, Madame Aupick brûlera toutes les lettres de Jeanne et l’accusera d’avoir transmis la syphilis à son fils, ce qui est tout sauf avéré. C’est le début d’une longue invisibilisation, perpétrée ensuite par les critiques et les biographes, qui minimiseront l’importance de Jeanne en la présentant comme une simple passade.

Comment expliquer la force des liens qui les unit ?

L’une des clés de leur relation se situe, pour Baudelaire, dans un moment déterminant de la vie du poète survenu quelques années plus tôt. Jeune étudiant, il est envoyé sur les mers par son beau-père, le général Aupick, qui espère l’arracher à ce qu’il considère comme une vie de débauche et le remettre dans le droit chemin. En juin 1841, âgé de 20 ans, il embarque sur un bateau à destination de Calcutta. Mais le navire, tombé en panne, est contraint de faire escale à l’île Maurice, puis à La Réunion. Pendant trois mois, le jeune Charles découvre la vie et les femmes des îles, dont l’intensité et la sensualité le fascinent totalement. Les images de ce voyage resteront profondément ancrées en lui à son retour en métropole. Sans doute Jeanne le rattachait-elle à cet imaginaire perdu. Par ailleurs, il semble surtout que les deux amants ont des caractères proches, faits de la même pâte aventureuse, bohémienne et un peu folle. Jeanne est une comédienne née, tantôt amoureuse, tantôt haineuse, tantôt sorcière, tantôt femme enfant. Comme lui, elle n’a jamais voulu d’une relation bourgeoise ni souhaité se marier. Ils s’aiment, se séparent, se disputent beaucoup, parfois physiquement, mais finissent toujours par se retrouver, sauf à la fin lorsque Baudelaire se réfugie en Belgique et l’accuse de tous les maux. "C’est le seul être en qui j’ai trouvé quelque repos", confiera-t-il à son sujet.

Au moment où ils se rencontrent, Baudelaire vient de commencer l’écriture de ce qui deviendra Les Fleurs du mal. Quelle place occupe Jeanne dans le processus de création du célèbre recueil ?

Elle joue un rôle fondamental. Tout d’abord parce que sa seule présence est pour lui une source immense d’inspiration, exactement comme celle d’un modèle pour le peintre. Elle lui rappelle l’océan Indien, l’éternel été, le ciel bleu et toute l’imagerie exotique dans laquelle s’enracine le matériau poétique de Baudelaire, et dont il usera, en partie grâce à elle, de façon beaucoup moins fantasmée et caricaturale que ses contemporains. C’est elle qui lui permet d’en extraire la quintessence pour faire jaillir une forme d’universel. Elle est présente partout dans le texte, en particulier dans des poèmes célèbres comme La Chevelure, Le Serpent qui danse, Une charogne ou Le Balcon. Il lui arrive par ailleurs d’endosser, pour lui, le rôle essentiel de scribe. Il écrit à haute voix et elle note, captant au vol ce qu’il dit et sauvant souvent ses trouvailles de l’oubli. Pour ces raisons et d’autres encore, il n’est pas exagéré d’affirmer que sans elle, Baudelaire ne serait jamais devenu Baudelaire. D’ailleurs, lorsqu’elle n’est pas là, il écrit beaucoup moins.

Le regard qu’il porte sur elle n’échappe pas à l’imaginaire raciste de l’époque…

Oui, inévitablement. L’animalisation n’est pas absente de ses poèmes. Il la décrit comme une tigresse, une sauvageonne. On retrouve cette ambiguïté dans les caricatures que d’autres artistes de l’époque ont faites d’elle. En 1855, Gustave Courbet peint Jeanne aux côtés de Baudelaire dans son grand tableau L’Atelier du peintre. Il se dit qu’après une énième rupture, Baudelaire aurait demandé à Courbet d’effacer Jeanne de la toile. Mais rien n’affirme que ce n’est pas le peintre lui-même qui ait décidé de l’enlever. Plus généralement, il est intéressant de noter que les artistes la représentent toujours plus noire et plus étrange physiquement qu’elle ne l’était réellement, en accord avec son image de femme exubérante et colérique, à la limite de la folie… Jeanne était surtout une grande mélancolique, comme le laisse transparaître le regard triste qu’elle affiche sur le portrait photographique que Félix Nadar a fait d’elle. Elle est mélancolique parce que seule dans un milieu d’hommes, seule dans un milieu de Blancs, seule dans un...

Connectez-vous pour lire la suite

Profitez gratuitement d'un nombre limité d'articles premium et d'une sélection de newsletters

Continuer

Un journalisme d’excellence, des contenus exclusifs, telle est la mission de Point de Vue. Chaque article que nous produisons est le fruit d’un travail méticuleux, d’une passion pour l’investigation et d’une volonté de vous apporter des perspectives uniques sur le monde et ses personnalités influentes. Source d’inspiration, notre magazine vous permet de rêver, de vous évader, de vous cultiver grâce à une équipe d’experts et de passionnés, soucieux de porter haut les couleurs de ce magazine qui a fêté ses 80 ans. Votre abonnement, votre confiance, nous permet de continuer cette quête d’excellence, d’envoyer nos journalistes sur le terrain, à la recherche des reportages et des exclusivités qui font la différence tout en garantissant l’indépendance et la qualité de nos écrits. En choisissant de nous rejoindre, vous entrez dans le cercle des amis de Point de Vue et nous vous en remercions. Plus que jamais nous avons à cœur de vous informer avec élégance et rigueur.